Mensaje de bienvenida de PeruBiotec

Este espacio está dedicado especialmente a los pueblos andinos por los biotecnólogos, bioquímicos, biólogos, bioinformáticos, genetistas, agrónomos, mejoradores, empresarios y muchos peruanos más, quienes se esfuerzan en atraer a nuestros países la ciencia más apropiada para el desarrollo sostenible y sustentable de la agricultura, la medicina, la alimentación y todas las demás ciencias de la vida que ofrecen la posibilidad de una alta calidad de vida a todos los habitantes del planeta.

Observaciones de PeruBiotec a Reglamento de Moratoria

¿Qué opina Usted?

Observaciones al Reglamento de la Ley 29811, modificada por la Ley 31111 RM-028-2021-MINAM

Los miembros de PeruBiotec han elaborado una serie de observaciones constructivas a la propuesta de Reglamento de Ley de Moratoria a los Cultivos Genéticament modificados. Ud puede leer nuestras observaciones en detalle en el documento que podrá accesar a través del siguiente enlace: "Observaciones de PeruBiotec a Reglamento de Moratoria"

Además, Ud puede enviar comentarios para mejoras de nuestras observaciones a través de los correso incluidos dentro del documento (antes del 15 de abril de 2021).

La columna de Luis y Ernesto

Selecciones de columna publicada en La Razón (larazon.pe)

Por el Dr Luis De Stefano Beltrán, PhD, Biólogo Molecular de Plantas y Profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el Dr Ernesto Bustamante, PhD, Biólogo Molecular y Congresista de la República

La Insoportable Levedad de los Antitransgénicos

8 de marzo de 2025 (pulsar aquí para leer esta columna)

Tomates, Manzanas y Ciencia

21 de junio de 2025

La ONU estima que para el 2050 la población mundial alcanzará los 9,700 millones y la del Perú bordeará los 40 millones. La pregunta crucial sigue siendo: ¿cuánta área, hoy sin cultivar, estamos dispuestos a sacrificar para alimentar a nuestra población? Ante el aumento creciente de la demanda de alimentos, ¿podemos reducir el impacto ambiental de la producción alimentaria sobre los ecosistemas naturales que nos quedan?

La conversión de bosques en tierras agrícolas es una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad. Si el rendimiento de los cultivos es insuficiente, los agricultores se sienten tentados a talar ilegalmente más árboles, lo que reduce y degrada los hábitats de la fauna y flora silvestres. La manera más eficaz de frenar la tala y ampliación ilegal de la frontera agrícola es aumentando el rendimiento de los cultivos.

Desde inicios de los años 1930, la manera más eficiente, económica y ecológicamente amigable de aumentar los rendimientos ha sido a través del mejoramiento genético. Uno de sus primeros logros fue la introducción de variedades híbridas de maíz. Cuando estas se introdujeron al mercado en 1933, el rendimiento promedio nacional en los Estados Unidos era de 1.45 toneladas métricas por hectárea. En 2025, más de 90 años después, el rendimiento promedio se acerca a las 11.50 Tm/ha, según datos del USDA. Es decir, para producir los 390 millones de toneladas de maíz grano de 2024 con los rendimientos de 1933, se habrían necesitado más de 278 millones de hectáreas cultivadas, en lugar de las 36.7 millones realmente cosechadas.

En el Perú, la discusión sobre el mejoramiento genético enfrenta un obstáculo significativo: la moratoria sobre organismos genéticamente modificados (OGM), aprobada en 2011 y extendida en 2021 por 15 años más, hasta 2035. Esta medida, fue impulsada por preocupaciones infundadas sobre la biodiversidad y una percepción pública distorsionada por campañas financiadas por ciertas ONG. Las leyes 29811 y 31111 prohíben en el Perú la producción de cultivos OGM o transgénicos. Sin embargo, la moratoria no distingue entre los OGM tradicionales y las nuevas tecnologías de edición génica, como CRISPR-Cas9, que permiten modificaciones precisas sin introducir genes foráneos. Así, por ejemplo, un estudio (Scientific Reports, 2021) demostró que una variedad de papa con genes editados, resistente al tizón tardío, podría reducir significativamente las pérdidas en los cultivos de papa.

A pesar de la percepción negativa alimentada por los medios, un simple paseo por un supermercado peruano nos muestra que muchos de aquellos productos que hoy consideramos 'naturales' simplemente no existían hace 50 años. La gran mayoría de cereales, frutas y verduras se renueva biológicamente de manera periódica gracias a la genética (tradicional o biotecnológica), haciéndose más resistentes a plagas, con mayor vida de anaquel o con características que responden a las preferencias del consumidor. Si insistiéramos en comprar solo productos con la genética de hace 50 años, volveríamos a casa con la canasta casi vacía: con seguridad agua natural, quizás un vino añejo, papas nativas y nada más.

Tomemos el tomate como ejemplo. Hace 50 años no existían variedades como el tomate cherry, datterino, Kumato, o los azules con alto contenido de antocianinas. En 2021, Japón comenzó a comercializar el tomate Sicilian Rouge High GABA, desarrollado con CRISPR-Cas9 por Sanatech Seed Co. y la Universidad de Tsukuba. Este tomate contiene hasta cinco veces más ácido gama-aminobutírico (GABA), que ayuda a controlar la presión arterial.

Más recientemente, en 2023, un equipo de científicos coreanos reportó un tomate editado genéticamente para acumular provitamina D3, ofreciendo una solución a la deficiencia de vitamina D que afecta a más de mil millones de personas. En mayo de 2025, investigadores del National Center for Plant Gene Research (Beijing) informaron que la edición génica en tomates no solo aumentó el rendimiento en un 180%, sino que redujo el ciclo de cosecha en un 16%, con menor consumo energético en un sistema de agricultura vertical.

Otro ejemplo digno de mencionar es la manzana. En los supermercados encontramos variedades de distintos colores, texturas y usos. En 2019, la Cosmic Crisp, un cruce entre las variedades Honeycrisp y Enterprise, Ilegó al mercado estadounidense tras 20 años de desarrollo y como gran novedad mantiene su calidad en la refrigeradora hasta por un año. Las manzanas Arctic Granny, Arctic Fuji y Arctic Golden, desarrolladas por Okanagan Specialty Fruits, usan la tecnología RNAi para reducir el color marrón que generalmente se produce en la pulpa de la fruta por daño mecánico, y han ganado rápida aceptación en Canadá y Estados Unidos.

El mercado global de cultivos genéticamente modificados está en auge, valorizado en USD 24,800 millones en 2024 y proyectado a alcanzar USD 35,560 millones para 2031, con un crecimiento anual del 5.3%, según Coherent Market Insights. Sin embargo, en el Perú, la ley de moratoria y la manipulada percepción pública frenan estos avances. Mientras países como Argentina, Brasil y Chile regulan caso por caso la edición génica, permitiendo innovaciones sin introducir ADN de otra especie, el Perú sigue empeñado en seguir el principio precautorio europeo: "la mejor regulación es la prohibición'".

Solo el tiempo dirá qué nuevas variedades de tomate, manzana u otros cultivos llegarán a los supermercados en 10 o 20 años. Los agricultores demandarán variedades de alto rendimiento y resistentes a enfermedades, mientras que los consumidores buscarán productos más nutritivos y con mejor sabor. Para que el Perú no quede rezagado, es crucial que el debate sobre la edición génica se base en ciencia y no en temores injustificados.

El Clima del Pasado

28 de junio de 2025

Los puquios de los antiguos habitantes de los áridos valles de Nazca que llevaban agua a sus cultivos, principalmente maíz, frejoles, calabaza y algodón, no pudieron salvarlos de una combinación implacable de sequías y lluvias torrenciales de sucesivos El Niño que golpearon a la región de Nazca por un período de casi 100 años (550 – 650 d.C.). Aunque algunos investigadores señalan a la tala indiscriminada de los bosques de huarango como la principal razón de la debacle nazqueña, reconocen que el clima fue un factor igual de importante en la caída de esta cultura hacia el año 800 d. C.

Mientras tanto los estudios arqueológicos de Moseley y Ortloff en la costa norte del Perú sugieren que un megafenómeno de El Niño, combinado con períodos de sequía prolongada entre 563-594 d.C. y otro evento intenso hacia el 650 d.C., arruinaron el delicado equilibrio ecológico que sustententaba la vida de los Mochicas. Las inundaciones destruyeron sus canales de irrigación y arrasaron sus campos de maíz, mientras que las sequías posteriores limitaron la disponibilidad de agua para su avanzada agricultura. La cultura Mochica, que había alcanzado su apogeo entre los siglos IV y VI d.C., nunca pudo recuperarse de estos eventos climáticos.

La caída de las civilizaciones Mochica y Nazca, pilares de nuestro legado prehispánico, nos advierte que el cambio climático puede quebrar hasta las sociedades más resilientes. Hace poco, un estudio del Climate Impact Lab, publicado en la revista Nature, proyecto un futuro alarmante para la agricultura global, con rendimientos de cultivos esenciales como la papa y el maíz que caen debido al aumento de temperaturas junto a eventos climáticos extremos. En el Perú, uno de los países más vulnerables al cambio climático, esta advertencia nos debe resonar con urgencia aunque paradójicamente nos ofrece también la oportunidad de aprender de nuestro pasado.

El Perú es un mosaico muy particular de ecosistemas, desde los glaciares andinos por encima de los 4,800 metros sobre el nivel del mar hasta la exuberante vegetación de la Amazonía a 80-100 msnm. Sin embargo, esta riqueza de ecosistemas es muy frágil. Según INAIGEM, en los últimos 58 años, el Perú ha perdido el 56% de la cobertura glaciar del país.

El estudio publicado en Nature predice que por cada grado Celsius adicional en la temperatura global promedio, los alimentos disponibles para el consumo disminuirán en aproximadamente 120 calorías por persona por día; un 4% de la recomendada ingesta diaria. Esta disminución podría agravar la inseguridad alimentaria, especialmente en los países de bajos ingresos. El Perú, donde 4.7 millones (2021) dependen de la agricultura, y donde la pobreza extrema rural alcanza, según el PNUD, el 15.5% (2024), con picos de 89% en Lares y 83% en Omacha (distritos de Cusco), estas pérdidas amenazan con agravar la desigualdad y empujar a miles hacia la migración climática.

El colapso de las culturas Nazca y Mochica ilustran nuestra vulnerabilidad pasada a los cambios climáticos, sin embargo, hoy enfrentamos riesgos similares. Así, por ejemplo, El Niño Costero del 2017 causó pérdidas por USD 3,100 millones en infraestructura, viviendas y cultivos. Las regiones más afectadas fueron Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash. En estas zonas, solo las pérdidas en la producción agropecuaria se estimaron en alrededor de 2,100 millones de soles, según datos de Conveagro.

Un caso digno de estudio es el espárrago, la primera estrella del boom agroexportador peruano, por su particular sensibilidad ante los eventos climatológicos que lo han mantenido estancado durante los últimos siete años. Así, en 2024 se exportaron aproximadamente 118 mil toneladas por un valor de USD 484 millones; 8% menos en volumen y 4% menos en valor comparado con los datos del 2023.

No obstante, el pasado también nos enseña resiliencia. Las comunidades indígenas, herederas de los Nazca y Mochica, han preservado prácticas como las qochas, lagunas artificiales que capturan agua, y la rotación de cultivos para proteger los suelos. En Puno, los agricultores aymaras cultivan quinua en condiciones áridas, mostrando que el conocimiento ancestral puede ser una defensa contra el cambio climático. El estudio de Nature señala, que ante la amenaza del calentamiento global, la adaptación es clave, aunque limitada por recursos económicos. Aquí radica nuestra oportunidad: combinar este saber con innovación moderna. Tecnologías como el riego por goteo, sensores de humedad de bajo costo y variedades resistentes al calor pueden escalar estas soluciones, pero requieren inversión pública y privada. En el desarrollo de nuevas variedades ninguna de las tecnologías del arsenal científico debería ser vetada. Sencillamente no nos podemos dar ese lujo.

El Perú no debe repetir la suerte de los Nazca y Mochica. Con decisión política podemos liderar en agricultura climáticamente resiliente, aprovechando nuestra gran agrobiodiversidad –con más de 4 mil variedades de papa y 3 mil de quinua– y nuestra milenaria experiencia frente al cambio climático. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático es un paso en la dirección correcta, pero necesita más financiamiento. A nivel de investigación agrícola deberíamos invertir mucho más en la preparación de recursos humanos especializados así como en nuevos centros de investigación.

¡Qué barbarie!

¿Moratoria a los cultivos transgénicos extendida hasta el 2035?

El Congreso aprobó la norma que extiende la actual moratoria a los cultivos transgénicos (Ley 29811) hasta el año 2035. El propósito de la actual moratoria había sido supuestamente preparar el camino para la utilización de esta tecnología en el Perú a partir del próximo año. Técnicamente estamos en el bloque de partida, tal como estaba previsto. Sin embargo, bloques de interés han logrado convencer a un congreso totalmente lejano a las ciencias que una extensión de la moratoria es necesaria para proteger la biodiversidad del Perú, cuando otros países megabiodiversos vienen gozando de las bondades de la tecnología sin afectar en lo más mínimo su biodiversidad (más allá de lo que hace la agricultura convencional). Quizás muchos olvidan que, de los 10 mayores cultivos en términos de área sembrada en el Perú, solo tres son autóctonos (maíz, papa y yuca) y representan la cuarta parte del área total dedicada a la siembra de los 10 primeros cultivos. El otro 75% está dedicado a la siembra de arroz, café, plátanos, cebada, trigo, y caña de azúcar, ninguno de ellos originarios del Perú.

Cuando muchos otros países apuestan por la innovación tecnológica del agro para alimentar y satisfacer múltiples necesidades industriales ante la creciente población mundial y el cambio climático, el Perú desecha lo que la ciencia pueda aportar al logro de estos fines: incremento de la productividad y reducción del impacto ecológico.

Obviamente la ciencia no tiene cupo en las mentes de los actuales congresistas, quienes se supone deberían estar representando los intereses del país para así lograr satisfacer las necesidades de su población de manera sostenible, ahora y hacia el futuro.

No hay buena ciencia que sustente la posición dogmática asumida por los congresistas, una posición que se nutre de percepciones y desinformación, así como de miedos típicos de quien no ha hecho ningún esfuerzo por entender ni la ciencia detrás de lo que prohíben ni las graves consecuencias que su decisión acarrea para el país.

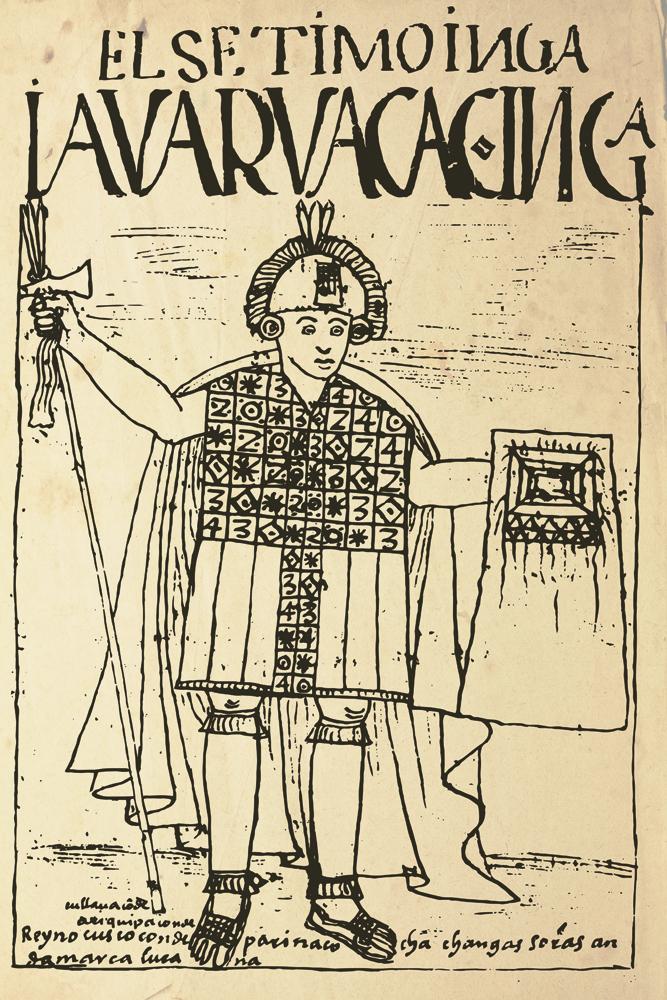

Cual Inca Yawar Waqaq, lloramos sangre debido a la decisión ignorante impuesta sobre un pueblo engatuzado y subyugado por un oscurantismo del tipo que precedió a la Era de la Razón hace más de 400 años. Ese es el tipo de retraso por el que se han decidido si consideramos la velocidad con la que la ciencia avanza en la actualidad. El legado que los Incas y sus antecesores nos dejaron no se debe a que ellos congelaran en el tiempo la biodiversidad a su disposición, sino a su capacidad visionaria de innovar constantemente durante miles de años, durante los cuales domesticaron y mejoraron cientos de cultivos, seleccionando y acumulando miles de mutaciones que condujeron a la agrobiodiversidad que hoy conocemos.

La Asociación Peruana para el Desarrollo de la Biotecnología PeruBiotec asume el reto

Nuestro propósito es que todos los peruanos tengan acceso a las mejores tecnologías

La Asociación Peruana para el Desarrollo de la Biotecnología es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro cuya finalidad es la promoción y divulgación del uso de la distintas variantes de la biotecnología moderna para el bien de los peruanos.

Nuestros objetivos

La asociación tiene por finalidad la promoción de todo tipo de actividades técnicas, científicas, culturales, informativas, educativas, de investigación, de promoción de inversiones, de procura de administración de patentes y licencias o de administración que tengan por fin el desarrollo de acciones de cooperación técnica en la biotecnología convencional y la biotecnología moderna, incluyendo la utilización sostenible de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad y que puedan tener como finalidad la realización de acciones de desarrollo que involucren cooperación técnica nacional, extranjera e internacional.

Para dicho efecto, la Asociación asumirá posiciones científicas a favor de la biotecnología; difundirá los principios de la biotecnología moderna en todos los campos aplicables; realizará programas, asesorías y proyectos de desarrollo que incluyan la biotecnología, dirigidos a potenciar el valor agregado de los productos agrícolas, pecuarios, forestales y acuícolas en el mercado interno y hacerlos más competitivos en el mercado externo. Asimismo, la Asociación asesorará a instituciones públicas y al Estado en la implementación de programas de desarrollo que involucren la biotecnología, así como propuestas de reforma de la legislación aplicable, que beneficien a los sectores de salud, educación, industria, minería, que apoyen a cadenas productivas, producción agropecuaria y forestal, acuicultura y pesca, entre otros; conservando los recursos naturales, mejorando el ambiente y procurando el desarrollo sostenible de cada región.

PRONUNCIAMIENTO

Rechazo a los Proyectos de Ley 05622 y 05751 que aprueban la ampliación de la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados (OVM)

La ASOCIACIÓN PERUANA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA (PERUBIOTEC) se dirige al Congreso de la República, al Poder Ejecutivo, a la comunidad científica y al país en general, para expresar nuestro rechazo total al dictamen de la “Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología” del Congreso de la República, que con texto sustitutorio a los Proyectos de Ley 05622 y 05751 aprueba la ampliación de la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados (OVM) al territorio nacional por un período de 15 años adicionales, a partir del año 2022; y para solicitar formalmente al Congreso de la República el archivamiento de este dictamen.

Ver detalles y argumentos en el documento adjunto

Nuestros agricultores también tienen derecho

La biotecnología es para todos

En el mundo ya se han sembrado más de 2,500 millones de hectáreas de cultivos transgénicos. Este año se están sembrando alrededor de 200 millones de hectáreas en 26 países (21 de ellos son países en desarrollo y 5 son industrializados). Nuestros países vecinos están sembrando alrededor de 80 millones de hectáreas de cultivos transgénicos, es decir el 40% del total mundial. Entre los países que siembran cultivos transgénicos se encuentran 12 países megadiversos, de los 17 identificados por las Naciones Unidas, habiendo demostrado que los transgénicos son compatibles con la biodiversidad.

Esta tecnología ha sido la más vertiginosamente adoptada por los agricultores a nivel mundial, con alrededor de 17 millones de pequeños agricultores beneficiándose directamente de los beneficios e impactos de estos cultivos, los cuales incluyen (a) una reducción del 37% en el uso de pesticidas; (b) un aumento del 22% en el rendimiento de los cultivos; (c) un incremento del 68% en los beneficios económicos para los agricultores, mayormente pequeños, y (d) un impacto global más significativo en los países en vías de desarrollo. Luego de la adopción del algodón transgénico resistente a pestes la India se convirtió en el mayor productor de algodón del mundo. Esto demuestra que los cultivos transgénicos no son exclusivos de los países desarrollados ni de los grandes agricultores.

Ahora uno no puede más que preguntarse seriamente por qué el Perú pretende seguir amordazando esta tecnología ampliamente utilizada y benéfica solo porque ciertos grupos alzan sus voces por encima de las necesidades reales del país y hacen cundir el pánico desinformando a la población. El Perú importa y alimenta a sus animales con maíz amarillo duro transgénico cuando podría producirlo eficientemente en suelo nacional. El algodón peruano ha perdido toda su lumbre gracias a la falta de soluciones como resistencia a ciertas pestes. Los pequeños agricultores de la sierra deben lidiar con la rancha de la papa en lugar de integrar genes de resistencia en cualquiera de sus variedades, tal como se hace en el mejoramiento convencional. La papaya andina está siendo decimada por virus que serían fácilmente mantenidos a raya utilizando variedades transgénicas resistentes. Estos son solo unos pocos ejemplos de cómo el agro peruano podría beneficiarse de esta tecnología. Creer lo que dicen los grupos anti transgénicos es equivalente a creer en brujería. Las informaciones científicas están disponibles, los científicos dispuestos a explicarlas si es necesario, y todo esto está basado en datos verificables y no en percepciones difusas.

Transgénicos en el mundo

Otro récord mundial en la adopción de transgénicos

En 2011 se sembraron 160 millones de hectáreas de cultivos transgénicos en el mundo. Para darse una idea de las dimensiones, se trata de un área 25% mayor que toda la superficie de los Estados Unidos o de la China. Y toda funciona como cualquier otro cultivo, sin ninguno de los peligros o consecuencias con se les asocia frecuentemente. De los 29 países que cultivan transgénicos, 19 son países en desarrollo. Más de 16 millones de agricultores se beneficiaron de esta tecnología. Se trata de la tecnología agrícola de más rápida adopción en la historia de la humanidad!

En 2011 se sembraron 160 millones de hectáreas de cultivos transgénicos en el mundo. Para darse una idea de las dimensiones, se trata de un área 25% mayor que toda la superficie de los Estados Unidos o de la China. Y toda funciona como cualquier otro cultivo, sin ninguno de los peligros o consecuencias con se les asocia frecuentemente. De los 29 países que cultivan transgénicos, 19 son países en desarrollo. Más de 16 millones de agricultores se beneficiaron de esta tecnología. Se trata de la tecnología agrícola de más rápida adopción en la historia de la humanidad!

¿Retoños asesinos?

Más de 40 personas murieron en Alemania, más de 3000 personas resultaron graves, muchas de ellas necesitarán transplantes de riñón para recuperarse del daño. ¿Y por qué, qué comieron? Sencillamente verduras, retoños, pepinos, tomates, y lechuga. Cultivos orgánicos al parecer. Esta tragedia no tiene nada que ver con los cultivos transgénicos ni tampoco con cultivos orgánicos bien manejados, pero lo que sí debe recordarnos, es que la gente a menudo olvida dónde es que acechan los verdaderos peligros. Y ¿vamos a pedir una moratoria a los cultivos orgánicos, por si acaso? No. Pero de igual modo deberíamos concluir que no debería haber una moratoria para los transgénicos.

Más de 40 personas murieron en Alemania, más de 3000 personas resultaron graves, muchas de ellas necesitarán transplantes de riñón para recuperarse del daño. ¿Y por qué, qué comieron? Sencillamente verduras, retoños, pepinos, tomates, y lechuga. Cultivos orgánicos al parecer. Esta tragedia no tiene nada que ver con los cultivos transgénicos ni tampoco con cultivos orgánicos bien manejados, pero lo que sí debe recordarnos, es que la gente a menudo olvida dónde es que acechan los verdaderos peligros. Y ¿vamos a pedir una moratoria a los cultivos orgánicos, por si acaso? No. Pero de igual modo deberíamos concluir que no debería haber una moratoria para los transgénicos.

Algodón Bt en la India

La demanda de algodón transgénico (Bt) en la India es tan grande que los productores de semillas (unos 300 híbridos con licencia comercial) no dan abasto. India se ha convertido en el segundo productor de algodón del mundo gracias a esta tecnología, la cual en menos de 10 años ha capturado el 88% de las 12 millones de hectáreas sembradas con algodón en la India, una expansión de más de 200 veces desde su adopción y que beneficia en la actualidad a más de 7 millones de pequeños agricultores. En 2011 produjo más de 5.9 megatoneladas de algodón. En promedio el algodón Bt en la India produce 1.7-2.2 toneladas por hectárea, contra 0.7-1.0 toneladas con el convencional. Desde su adopción, el uso de insecticidas ha disminuido en un 50% (es decir en más de 35,000 toneladas) y las ganacias acumuladas sobrepasan los 10 mil millones de dólares.

La demanda de algodón transgénico (Bt) en la India es tan grande que los productores de semillas (unos 300 híbridos con licencia comercial) no dan abasto. India se ha convertido en el segundo productor de algodón del mundo gracias a esta tecnología, la cual en menos de 10 años ha capturado el 88% de las 12 millones de hectáreas sembradas con algodón en la India, una expansión de más de 200 veces desde su adopción y que beneficia en la actualidad a más de 7 millones de pequeños agricultores. En 2011 produjo más de 5.9 megatoneladas de algodón. En promedio el algodón Bt en la India produce 1.7-2.2 toneladas por hectárea, contra 0.7-1.0 toneladas con el convencional. Desde su adopción, el uso de insecticidas ha disminuido en un 50% (es decir en más de 35,000 toneladas) y las ganacias acumuladas sobrepasan los 10 mil millones de dólares.

Área de transgénicos crece en Brasil

En 2011 se sembraron 30 millones de hectáreas de cultivos transgénicos en Brasil, 12 millones más que en el año anterior. La soya transgénica ocupa más de la mitad de esta área. Los otros cultivos transgénicos sembrados en Brasil son el maíz y el algodón.

En 2011 se sembraron 30 millones de hectáreas de cultivos transgénicos en Brasil, 12 millones más que en el año anterior. La soya transgénica ocupa más de la mitad de esta área. Los otros cultivos transgénicos sembrados en Brasil son el maíz y el algodón.

La UE pierde más de 2 mil millones de euros al año a causa de sus restricciones a los transgénicos

Europeos han perdido el rumbo

El Ministerio de Finanzas de Suecia publicó en 2011 un informe titulado, por lo menos en sentido, “Un atajo que no lleva a la meta – ¿Cuál es el costo real del rechazo de cultivos genéticamente mejorados para la agricultura?” en el que se analiza la situación actual de los transgénicos en la Unión Europea y cómo su política restrictiva hacia esta tecnología está perjudicando al mercado europeo y a las economías de los países comunitarios. El informe concluye que la UE pierde más de 2 mil millones de euros al año al no permitir el cultivo de variedades transgénicas como la colza o la remolacha azucarera. La misma Suecia pierde por lo menos 33 millones de euros cada año a causa de las restricciones.

El informe resalta que el cultivo de transgénicos en la UE es uno de los más rezagados a nivel mundial, con países como Suecia, donde la siembra de transgénicos está completamente prohibida. Esta política restrictiva está teniendo consecuencias económicas y sociales, tanto a nivel comunitario como para los mercados de la UE a nivel mundial.

Según señala el informe, Suecia podría beneficiarse significativamente si se permitiera el cultivo de remolacha azucarera, canola o papa transgénica. El cultivo de remolacha azucarera transgénica tolerante a herbicidas permitiría un ahorro del 27% en los costos del agricultor. El cultivo de canola transgénica permitiría un incremento de la producción de entre 6% y 11%, así como una reducción de los costos de producción de aproximadamente 30%. Por su parte, el cultivo de papa transgénica resistente al tizón tardío eliminaría prácticamente el costo total de fungicidas.

Este informe resalta una vez más que los políticos europeos están poniendo frenos a esta tecnología ignorando por completo no sólo las evidencias científicas, sino también los imperativos económicos, sociales y ambientales de sus países, todo para satisfacer metas cortoplacistas, es decir el beneplácito de votantes quienes basan su aversión en percepción.

Condenados a baja productividad

Una moratoria al ingreso de los productos transgénicos al país sólo beneficiaría a los grandes grupos que manejan el mercado de fertilizantes. No podemos condenar para siempre a nuestros agricultores a trabajar con bajas productividades y altos costos de agroquímicos. Mientras tanto el Perú importa y consume millones de toneladas de maíz y soya transgénica para la avicultura y porcicultura, así como aceites. Un reglamento funcional permitiría el cultivo de transgénicos y la realización de ensayos comparativos. De este modo serían los agricultores los que decidirían la conveniencia de sembrar este tipo de cultivos, y no el público desinformado.

Con una moratorio arriesgamos que los agricultores del país sean menos competitivos en el mercado internacional de lo que ya son, ya que seguirían siendo en mayor medida dependientes del uso de fertilizantes y pesticidas.

Compartir los beneficios de la ciencia

Un derecho universal

Según el Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos humanos

- Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

- Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Este derecho básico está siendo pisoteado por tecnófobos que no cesan en sus esfuerzos por impedir que los beneficios de la Biotecnología Verde lleguen a todos aquellos que podrían beneficiarse enormemente de ella en términos económicos y de salud. En 2008, más de 13 millones de agricultores sembraron alrededor de 125 millones de hectáreas de cultivos genéticamente modificados, el 90 por ciento de ellos fueron pequeños agricultores en países en desarrollo. Se trata de los cultivos mejor caracterizados el el mundo, y la experiencia de más de una década demuestra que estos cultivos son indistinguibles de cualquier otro cultivo mejorado, los cuales siempre, de una manera u otra incluyen nuevos genes o genes modificados.

Todo el mundo come transgénicos

Desde hace años millones de personas en casi todo el mundo comen productos derivados de cultivos transgénicos a base de soya, maíz y canola (colza). Y nadie se da cuenta, si no pregunta. ¿Y por qué? Simplemente porque no hay diferencia y también porque no le hacen daño a nadie. Lo mismo vale para millones de cabezas de ganado alimentados a base de soya transgénica. Si la gente fuera más consciente de esta realidad, no andaría preguntándose si los transgénicos hacen daño o no. La respuesta ya la tenemos sobre la mesa. Los transgénicos no hacen daño. ¿Cómo se explica uno sino la contradicción que se crea cuando un país prohibe la siembra de transgénicos pero no su importación y consumo? Esto pone de manifesto que sólo existe una razón para este tipo de restricciones: razones de mercado basadas en simples percepciones.